Nato in provincia di Mantova, Olivari (1882-1975) dal 1908 visse a Genova, dove fu per più di quarant’anni impiegato comunale presso l’ufficio anagrafe. Affetto dalla passione per la letteratura, sin da giovane scrisse per giornali e riviste, dedicandosi poi soprattutto al teatro dialettale genovese: è del 1920 Feua de colisse, per la compagnia di Rosetta Mazzi; poi del 1923 Egua ciaea a n’ammaccia , per Riccardo Pittaluga; del 1927 O vexin , per Gilberto Govi; fino agli atti unici di mezz’ora l’uno, trasmessi dalla RAI nel dopoguerra, come O faeto de çioule (1956) e Pittaluga e Sciaccaluga (1966). Queste Memorie d’un “Travet” sono una sorta di diario della esperienza burocratica dell’autore in vari uffici comunali sino all’approdo al municipio di Genova. Una galleria di tipi umani e di “fatterelli”, anch’essa mossa da qualche ambizione letteraria. In questo episodio l’arroganza di un burocrate di media tacca davanti a un indifeso cittadino.

La lettera che m’invita ad assumere servizio è firmata dal capo-reparto del “Personale” ed è a costui che devo presentarmi. Un usciere immerso nella lettura del giornale, senza gran che scomodarsi, m’indica un corridoio ed un uscio. Con chiara pronunzia e garbata fermezza gli osservo ch’è suo dovere precedermi e annunziarmi. L’uomo mi sogguarda quasi torvo e poi s’alza svogliato. Un sospetto però dev’essergli balenato in qualche antiporto della cuticagna. E se il seccatore fosse qualche “pezzo grosso”? (…). Entrai. Il capo-reparto mi fece un cenno ambiguo e cioè un misto di invito cortese e di brusco comando, che, comunque, voleva significare: “Aspetti un momento”. Stava infatti dipanando se non una matassa, per lo meno una matassina. Era, il messere, basso e tarchiato, largo e lucido di cranio e rotondo di faccia, occhi vetrosi, bocca e naso insolenti; un tipo infine che mi faccia pensare a qualcuno dei famosi dotti di Salamanca, irridenti a Colombo. (…). Gli stava dinnanzi, impalato e mortificato, un poveretto d’età e condizione quanto mai incerte. Impiegato o salariato? O parente di uno di essi? Che dicesse quel magno uomo a quell’innocente più non rammento (…). Ma ben ricordo come da quella autorevole bocca (…) esplodesse più volte, come una pistolettata, la parola “putacaso”. E quel meschino, ad ogni colpo, dava in un sobbalzo, cui faceva seguire un movimento a mo’ di testuggine, quasi sperasse davvero di riuscire a insaccare la testa nelle spalle. E il Capo, di fronte a tanto rassegnata mansuetudine, fatto ancor più tronfio, spudoratamente aumentava il calibro della sua artiglieria. Alla fine anche quella pena ebbe termine. Il tremendo giudice si tacque (…) . E teatralmente passò in un’altra stanza. Il tapino non aveva però compreso, e sarebbe rimasto ancora legato al palo della sua pietosa umiliazione se io, avvicinatolo, non lo avessi incoraggiato: “Buon uomo, potete andare”. E gli sorrisi e gli strinsi la mano. Io rimasi in attesa del signor “Putacaso”, appartenente alla ben nota schiatta di coloro che, per il fatto d’essere investiti d’una pseudo autorità derivante non di rado da un’organizzazione gerarchica non sempre fondata su intrinseci meriti, credono che il mezzo più efficace per conferire prestigio al posto occupato consista nel mortificare il prossimo.

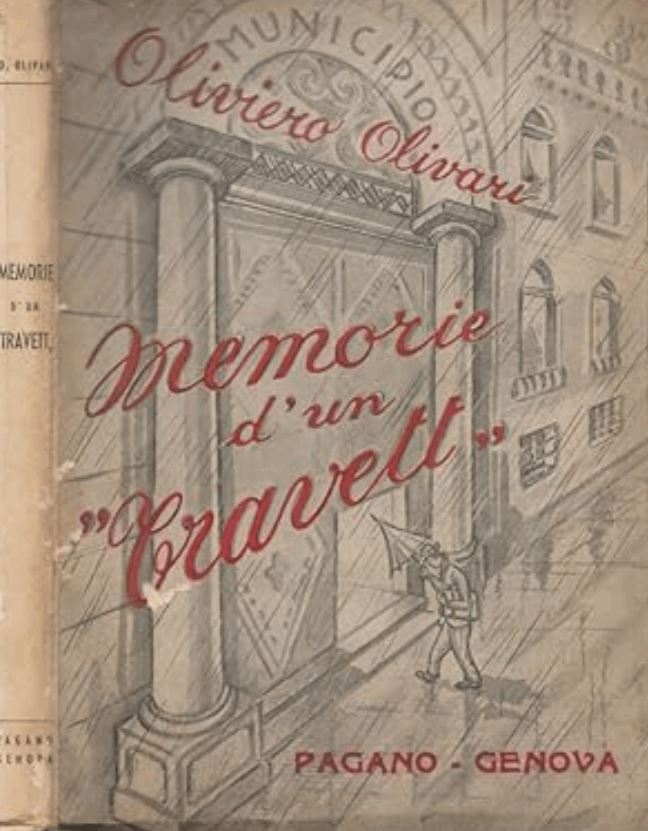

Oliviero Olivari, Memorie di un “Travet”, Genova, Pagano, 1951.